疲れを感じる原因は何?疲れが与える影響と疲労回復方法を解説

疲れの取り方はさまざまではありますが、できれば素早く、そして体へ負担をかけずに疲労回復をはかりたいと考えている方も多いのではないでしょうか。

今回は、疲労の定義や種類、心身に与える影響を解説しながら、疲れの取り方を紹介していきます。あわせて疲労の予防方法も解説しているため、参考にしてください。

「疲れ」の定義と原因

1日たくさん働いたり家事をしたりすると、ほど良い満足感とともに、体にだるさを感じることがあります。いわゆる、体が疲れた状態ですが、そもそも「疲れ」とは、どんなものなのでしょうか。

まずは、疲れの定義や原因からみていきましょう。

「疲れ」とは?

日本疲労学会では、疲れを次のように定義しています。

疲労とは過度の肉体的および精神的活動、または疾病によって生じた独特の不快感と休養の願望を伴う身体の活動能力の減退状態である。

つまり、疲れとは、心身に負荷がかかりすぎたことで、身体能力が低下した状態です。体の疲れを自覚する感覚は「疲労感」と呼ばれていますが、思うように動けないのであれば、体が危険を発しているサインといえます。

これ以上負荷がかかると心身に害をおよぼす可能性があるため、しっかり疲れを取る必要があります。

「疲れ」が起こる原因

人間の体は、交感神経と副交感神経からなる自律神経によって維持されています。心身に負荷がかかると副交感神経の機能が低下し、自律神経のバランスが崩れて、不安やだるさを引き起こすのです。

また、このときサイトカイン(免疫系の細胞から分泌されるたんぱく質)による炎症や神経伝達機能の抑制が起こり、疲労を感じやすくなります。そして、物理的なストレスや心的ストレスによって、生活習慣病の原因とも言われている活性酸素が体内に蓄積されます。蓄積された活性酸素は、正常な身体活動を阻害し、疲労感の原因となるのです。

「疲れ」の種類と状態

疲れには、ふたつの種類があります。それぞれ原因や体に与える影響、疲労回復の対処法も異なるため、自分の疲れの状態をチェックしてみましょう。

末梢性疲労

末梢性疲労は、体を動かすことで生じる疲れです。スポーツで体を動かした後や長時間のパソコン作業で、体がぐったりする状態が該当します。

末梢性疲労では、筋肉のエネルギーの枯渇や血流の低下、内臓機能の低下といった影響がでます。内臓の疲れは自覚しにくく、疲労が体に蓄積しやすいため、より注意が必要です。

中枢性疲労

中枢性疲労は、心理的、精神的な疲労のことです。体は動かしていないのに、長時間の会議の後や上司との面接などで、ぐったりと疲れた状態になることが当てはまります。

中枢性疲労は、いわゆる脳の疲れです。緊張や人間関係などによるストレス刺激で脳細胞がダメージを受けた状態で、体にも疲労が蓄積します。

疲労が与える心身への影響とは?

疲労が体や心に与える影響は、多岐にわたります。

・体のだるさ、倦怠感

・筋肉痛、関節痛

・眼精疲労

・頭痛

・耳鳴り

・動機

・微熱

・不眠

・思考力、集中力の低下

・意欲が湧かない、憂鬱

・イライラや勘違い

生活をしていれば疲れるのはやむを得ないものの、たかが疲れと安易に考えるのは危険です。疲労が心身に蓄積すると、休養をとってもなかなか疲れが取り除けません。

放置すると状態が悪化し、自律神経失調症やうつ病になる人もいるため、疲れはスピーディーに取り除く必要があります。

疲れの取り方・予防方法4つ

心身の疲れは日々の生活のなかでたまっていくため、こまめに取り除くことが大切です。生活を工夫することでも疲れにくい体作りができるので、ぜひライフスタイルを見直してください。

それでは、疲れの取り方、予防の基本をみていきましょう。

1.睡眠時間を確保して脳と体を休める

疲れを取るためには、しっかり眠ることが大切です。睡眠は体と脳を休め、疲労回復につながります。

忙しいからといって、睡眠時間を削るのはNGです。逆に疲労感から効率が落ち、良い成果につながりにくいため、まずはしっかり睡眠時間を確保しましょう。

また、睡眠の質を高めることも重要です。適度な運動や就寝前の入浴、夕方以降は照明の明るさを徐々に落とす工夫をして、熟睡できる環境や体を整えてください。

2.バランスの良い食事を意識する

バランスの良い食生活をすることも、日々の疲れをしっかり取るのに役立ちます。栄養は健康な体を作るのに必要で、不足すると体のダメージ回復がすすみません。

エネルギー産生のもととなる炭水化物、脂質、タンパク質はもちろん、ビタミンB群、カルシウム、鉄などのミネラルも、バランス良く摂取しましょう。なかでもビタミンB群は、体がエネルギーを生み出す働きに関与する栄養素です。

疲れたときは、抗酸化作用のあるビタミンA、ビタミンC、ビタミンEも意識して摂り入れましょう。疲れの原因となる活性酸素のダメージをやわらげるのに役立つとされています。

3.規則正しく生活する

体内時計が乱れるとホルモン分泌などに支障が生じ、睡眠の質の低下や食生活の乱れにつながるおそれがあります。規則正しい生活でオンとオフの切り替えをし、意識して心と体を休めましょう。

睡眠、食事、運動、入浴などの時間を一定にして、生活リズムを整えることが大切です。朝は太陽の光を浴びると体内時計の周期が整うため、昼夜が逆転して困っている方は、試してみてください。

4.マッサージやストレッチで体を整える

マッサージやストレッチで体を整えるのも、疲れを取るのに良いです。

筋肉のコリをほぐして柔軟にすると、血行が促進され、体内の疲労物質の排出がすすみます。自宅でも簡単に取り組めるため、1日のはじまりや終わり、疲労を感じたときに、体をほぐしましょう。

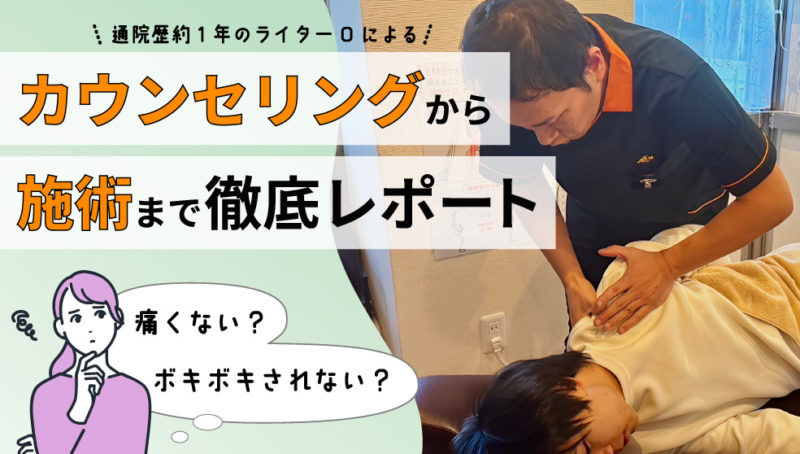

整体や整骨院で、専門知識があるスタッフの施術を受けるのもおすすめです。自分の手ではなかなか届きにくい体の奥まで揉みほぐすことができ、疲れが取れやすいでしょう。

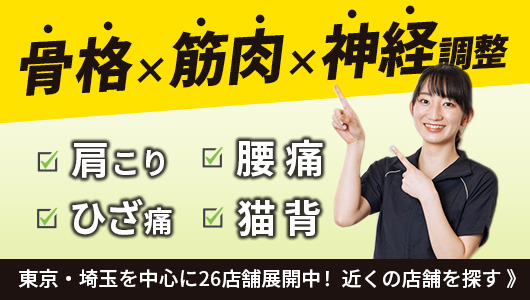

疲れを取りたい方には「くまのみ整骨院」がおすすめ!

くまのみ整骨院では、骨格、筋肉、神経調整に働きかける独自のマッサージで、体本来の柔軟を取り戻す施術をしています。痛みはなく、体に負荷をかけないので、マッサージが苦手だという方にも安心です。

整体では、可動域を広げるために筋肉や関節の矯正を行います。また、鍼治療やストレッチなどセルフケアの指導にも対応しており、ご家庭でも継続して疲労回復ができるよう、お手伝いをしています。

くまのみ整骨院では、施術を行うスタッフ全員が国家資格を取得済みです。スピーディーに疲れを取り除きたい方、不調のない元気な体を作りたい方も、どうぞお気軽にご相談ください。

まとめ

疲れは、体に負荷がかかっているサインです。たかが疲れぐらいと安易に考えずに、しっかり体を休めましょう。

普段の生活を見直すだけでも、効率良く疲れを取り除けます。整骨院でのマッサージも活用して、疲れにくい、元気な体を作りましょう。

東京・埼玉のくまのみ整骨院グループへのお問い合わせ

くまのみ整骨院プロデュース

Harisshu整骨院 新宿西口院

- 住所

- 〒160-0023

東京都新宿区西新宿7丁目4−5

新宿ウエストスクエアビル 6階

- 営業時間

-

平日:11:00~14:00/16:00~21:00

土曜:9:00~13:00/15:00~19:00

日曜・祝日:9:00-18:00

定休日:火曜

| 営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 11:00~14:00 | ● | - | ● | ● | ● | ▲ | ※ | ※ |

| 16:00~21:00 | ● | - | ● | ● | ● | ▲ | ※ | ※ |

▲土曜は9:00~13:00/15:00~19:00 ※日曜・祝日は9:00-18:00

くまのみ整骨院 池袋東口院

- 住所

- 〒170-0013 東京都豊島区東池袋1丁目36−1 第2Y.Hビル 2階

- 営業時間

-

平日:11:00~14:00/16:00~21:00

土曜:9:00~13:00/15:00~19:00

日曜・祝日:9:00-18:00

定休日:火曜

| 営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 11:00~14:00 | ● | - | ● | ● | ● | ▲ | ※ | ※ |

| 16:00~21:00 | ● | - | ● | ● | ● | ▲ | ※ | ※ |

▲土曜は9:00~13:00/15:00~19:00 ※日曜・祝日は9:00-18:00

くまのみ整骨院プロデュース

プレミアムボディバランス整体院 銀座院

- 住所

- 〒104-0061 東京都中央区銀座2丁目8−12 クローバー銀座ビル 4階

- 営業時間

-

平日・土曜:12:00~16:00/17:00~21:00

日曜・祝日:10:00~14:00/15:00~19:00

定休日:火曜

| 営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 12:00~16:00 | ● | - | ● | ● | ● | ● | ※ | ※ |

| 17:00~21:00 | ● | - | ● | ● | ● | ● | ※ | ※ |

※日曜・祝日は10:00~14:00/15:00~19:00

くまのみ整骨院 成増駅前院

- 住所

- 〒175-0094

東京都板橋区成増2丁目21−2 MEGAドン・キホーテ5階

- 営業時間

-

平日・土日・祝:10:00~20:00

定休日:火曜

| 営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 10:00~14:00 | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |

| 16:00~20:00 | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |

くまのみ整骨院プロデュース

Harisshu整骨院 川口駅前院

- 住所

- 〒332-0017 埼玉県川口市栄町3丁目5−15 α-アルファー川口 4階

- 営業時間

-

平日:11:00~14:30/16:30~21:00

土曜:9:00~13:00/15:00~19:00

日曜・祝日:9:00-18:00

定休日:火曜

| 営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 11:00~14:30 | ● | - | ● | ● | ● | ▲ | ※ | ※ |

| 16:30~21:00 | ● | - | ● | ● | ● | ▲ | ※ | ※ |

▲土曜は10:00~14:00/16:00~20:00 ※日曜・祝日は9:00-18:00

くまのみ整骨院 蕨川口芝院

- 住所

- 〒333-0866 埼玉県川口市芝2丁目14ー24 マミーマート川口芝店

- 営業時間

-

平日:10:00~20:00

土曜:9:00~19:00

日曜・祝日:9:00-18:00

定休日:火曜

| 営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 10:00~20:00 | ● | - | ● | ● | ● | ▲ | ※ | ※ |

▲土曜は10:00~14:00、15:00~19:00 ※日曜・祝日は9:00~18:00

くまのみ整骨院 浦和コルソ院

- 住所

- 〒330-0063 埼玉県さいたま市浦和区高砂1丁目12−1 浦和コルソ 2階

- 営業時間

-

全日:10:00-20:00

定休日:火曜

| 営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 10:00-20:00 | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |

くまのみ整骨院 北浦和駅前院

- 住所

- 〒330-0074 埼玉県さいたま市浦和区北浦和1丁目1−6

- 営業時間

-

平日:10:00~14:00/16:00~20:00

土曜:9:00~14:00/16:00~19:00

日曜・祝日:9:00-18:00

定休日:火曜

| 営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 10:00~14:00 | ● | - | ● | ● | ● | ▲ | ※ | ※ |

| 16:00~20:00 | ● | - | ● | ● | ● | ▲ | ※ | ※ |

▲土曜は9:00~14:00/16:00~19:00 ※日曜・祝日は9:00-18:00

くまのみ整骨院 武蔵浦和駅前院

- 住所

- 〒336-0027 埼玉県さいたま市南区沼影1丁目6−20 武蔵浦和ビル1階

- 営業時間

-

平日:10:00~20:00

土曜:9:00~19:00

日曜・祝日:9:00~18:00

定休日:火曜

| 営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 10:00~20:00 | ● | - | ● | ● | ● | ▲ | ※ | ※ |

▲土曜は9:00~19:00 ※日曜・祝日9:00~18:00

くまのみ整骨院 大宮駅前院

- 住所

- 〒330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町1丁目1−18 誠ビル 2階

- 営業時間

-

平日:11:00~13:30/15:30~21:00

土曜:9:00~13:00/15:00~19:00

日曜・祝日:9:00-18:00

定休日:火曜

| 営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 11:00~13:30 | ● | - | ● | ● | ● | ▲ | ※ | ※ |

| 15:30~21:00 | ● | - | ● | ● | ● | ▲ | ※ | ※ |

▲土曜は9:00~13:00/15:00~19:00 ※日曜・祝日は9:00-18:00

くまのみ整体院 大宮区天沼院

- 住所

- 〒330-0834 埼玉県さいたま市大宮区天沼町1丁目615

- 営業時間

-

平日:10:00~13:00/15:00~20:00

土曜:9:00~13:00/15:00~19:00

日曜・祝日:9:00-18:00

定休日:火曜

| 営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 10:00~13:00 | ● | - | ● | ● | ● | ▲ | ※ | ※ |

| 15:00~20:00 | ● | - | ● | ● | ● | ▲ | ※ | ※ |

▲土曜は9:00~13:00/15:00~19:00 ※日曜・祝日は9:00-18:00

くまのみ整骨院 見沼区御蔵院

- 住所

- 〒337-0033 埼玉県さいたま市見沼区御蔵75−1

- 営業時間

-

平日・土曜:9:00~12:30/15:00~19:30

日曜:8:30~12:30

祝日:9:00~18:00

定休日:火曜

| 営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 9:00~12:30 | ● | - | ● | ● | ● | ● | ▲ | ※ |

| 15:00~19:30 | ● | - | ● | ● | ● | ● | - | ※ |

▲日曜は8:30~12:30 ※祝日は9:00-18:00

くまのみ整骨院 蓮田駅前院

- 住所

- 〒349-0124 埼玉県蓮田市末広2丁目3−4

- 営業時間

-

平日:10:00~13:00/15:00~20:00

土曜:9:00~13:00/15:00~19:00

日曜・祝日:9:00-18:00

定休日:火曜

| 営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 10:00~13:00 | ● | - | ● | ● | ● | ▲ | ※ | ※ |

| 15:00~20:00 | ● | - | ● | ● | ● | ▲ | ※ | ※ |

▲土曜は9:00~13:00/15:00~19:00 ※日曜・祝日は9:00-18:00

くまのみ整骨院 久喜駅前院

- 住所

- 〒346-0003 埼玉県久喜市久喜中央1丁目15−52

- 営業時間

-

平日:10:00~13:00/15:00~20:00

土曜:9:00~13:00/15:00~19:00

日曜・祝日:9:00-18:00

定休日:火曜

| 営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 10:00~13:00 | ● | - | ● | ● | ● | ▲ | ※ | ※ |

| 15:00~20:00 | ● | - | ● | ● | ● | ▲ | ※ | ※ |

▲土曜は9:00~13:00/15:00~19:00 ※日曜・祝日は9:00-18:00

くまのみ整骨院 アリオ鷲宮院

- 住所

- 〒340-0212 埼玉県久喜市久本寺谷田7−1 アリオ鷲宮1階

- 営業時間

-

全日:10:00~20:00

定休日:火曜

| 営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 10:00~20:00 | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |

くまのみ整骨院 上尾院

- 住所

- 〒362-0036 埼玉県上尾市宮本町9−28

- 営業時間

-

平日:10:00~13:00/15:00~20:00

土曜:9:00~13:00/15:00~19:00

日曜・祝日:9:00-18:00

定休日:火曜

| 営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 10:00~13:00 | ● | - | ● | ● | ● | ▲ | ※ | ※ |

| 15:00~20:00 | ● | - | ● | ● | ● | ▲ | ※ | ※ |

▲土曜は9:00~13:00/15:00~19:00 ※日曜・祝日は9:00-18:00

くまのみ整骨院 イオンモール上尾院

- 住所

- 〒362-0034 埼玉県上尾市愛宕3丁目8−1 イオンモール上尾 2階

- 営業時間

-

全日:10:00~13:00/15:00~20:00

定休日:火曜

| 営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 10:00~13:00 | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |

| 15:00~20:00 | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |

くまのみ整骨院 アリオ上尾院

- 住所

- 〒362-0046 埼玉県上尾市壱丁目367 アリオ上尾 1階

- 営業時間

-

全日:10:00~20:00

定休日:火曜

| 営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 10:00~20:00 | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |

くまのみ整骨院 ウニクス鴻巣院

- 住所

- 〒369-0116 埼玉県鴻巣市北新宿225−1 ウニクス鴻巣 2階

- 営業時間

-

全日:10:00~13:00/15:00~20:00

定休日:火曜

| 営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 10:00~13:00 | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |

| 15:00~20:00 | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |

くまのみ整骨院 ニットーモール熊谷院

- 住所

- 〒360-0032 埼玉県熊谷市銀座2丁目245 ニットーモール熊谷 3階

- 営業時間

-

全日:10:00~20:00

定休日:火曜

| 営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 10:00~20:00 | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |

くまのみ整骨院 川越駅前院

- 住所

- 〒350-1123 埼玉県川越市脇田本町6丁目9 川越プラザビル 1階

- 営業時間

-

平日:10:00~21:00

土曜:9:00~13:00/15:00~19:00

日曜・祝日:9:00-18:00

定休日:火曜

| 営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 10:00-21:00 | ● | - | ● | ● | ● | ▲ | ※ | ※ |

▲土曜は9:00~13:00/15:00~19:00 ※日曜・祝日は9:00-18:00

くまのみ整骨院 ふじみ野院

- 住所

- 〒356-0056 埼玉県ふじみ野市うれし野2丁目10−87 トナリエふじみ野 1階

- 営業時間

-

全日:10:00~14:00/16:00~20:00

定休日:火曜

| 営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 10:00~14:00 | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |

| 16:00~20:00 | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |

くまのみ整骨院 越谷駅前院

- 住所

- 〒343-0813 埼玉県越谷市越ヶ谷1丁目16−6 ALCo越谷ショッピングスクエア 2階

- 営業時間

-

平日:10:00~13:00/15:00~20:00

土日祝:10:00~14:00/15:00~19:00

定休日:火曜

| 営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 10:00~13:00 | ● | - | ● | ● | ● | ▲ | ▲ | ▲ |

| 15:00~20:00 | ● | - | ● | ● | ● | ▲ | ▲ | ▲ |

▲土日祝は10:00~14:00/15:00~19:00

くまのみ整骨院 南越谷駅前院

- 住所

- 〒343-0845 埼玉県越谷市南越谷1丁目19−8 吉沢第一ビル 1階

- 営業時間

-

平日:10:00~13:00/15:00~20:00

土曜:9:00~13:00/15:00~19:00

日曜・祝日:9:00-18:00

定休日:火曜

| 営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 10:00~13:00 | ● | - | ● | ● | ● | ▲ | ※ | ※ |

| 15:00~20:00 | ● | - | ● | ● | ● | ▲ | ※ | ※ |

▲土曜は9:00~13:00/15:00~19:00 ※日曜・祝日は9:00-18:00

くまのみ整骨院 イオンモール春日部院

- 住所

- 〒344-0122 埼玉県春日部市下柳420−1 イオンモール春日部 1階

- 営業時間

-

平日:10:00~13:30/14:30~20:00

土日祝:10:00~14:00/15:00~19:00

定休日:火曜

| 営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 10:00~13:30 | ● | - | ● | ● | ● | ▲ | ▲ | ▲ |

| 14:30~20:00 | ● | - | ● | ● | ● | ▲ | ▲ | ▲ |

▲土日祝は10:00~14:00/15:00~19:00

くまのみ整骨院 草加院

- 住所

- 〒340-0016 埼玉県草加市中央1丁目6−10 モールプラザ草加 1階

- 営業時間

-

平日:10:00~13:00/15:00~20:00

土曜:9:00~13:00/15:00~19:00

日曜・祝日:9:00-18:00

定休日:火曜

| 営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 10:00~13:00 | ● | - | ● | ● | ● | ▲ | ※ | ※ |

| 15:00~20:00 | ● | - | ● | ● | ● | ▲ | ※ | ※ |

▲土曜は9:00~13:00/15:00~19:00 ※日曜・祝日は9:00-18:00

くまのみ整骨院 新三郷院

- 住所

- 〒341-0021 埼玉県三郷市さつき平1丁目1−1 MEGAドン・キホーテ 三郷店 B1F

- 営業時間

-

平日:10:00~13:00/15:00~20:00

土曜:9:00~13:00/15:00~19:00

日曜・祝日:9:00-18:00

定休日:火曜

| 営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 10:00~13:00 | ● | - | ● | ● | ● | ▲ | ※ | ※ |

| 15:00~20:00 | ● | - | ● | ● | ● | ▲ | ※ | ※ |

▲土曜は9:00~13:00/15:00~19:00 ※日曜・祝日は9:00-18:00

コーポレートサイト

各院へのアクセス

東京都

埼玉県

- 川口駅前院埼玉県川口市栄町3丁目5−15 α-アルファー川口4階

- 蕨川口芝院埼玉県川口市芝2丁目14ー24 マミーマート川口芝店

- 浦和コルソ院埼玉県さいたま市浦和区高砂1丁目12−1 浦和コルソ2階

- 北浦和駅前院埼玉県さいたま市浦和区北浦和1丁目1−6

- 武蔵浦和駅前院埼玉県さいたま市南区沼影1丁目6−20 武蔵浦和ビル1階

- 大宮駅前院埼玉県さいたま市大宮区桜木町1丁目1−18 誠ビル2階

- 大宮区天沼院埼玉県さいたま市大宮区天沼町1丁目615

- 見沼区御蔵院埼玉県さいたま市見沼区御蔵75−1

- 蓮田駅前院埼玉県蓮田市末広2丁目3−4

- 久喜駅前院埼玉県久喜市久喜中央1丁目15−52

- アリオ鷲宮院埼玉県久喜市久本寺谷田7−1 アリオ鷲宮1階

- 上尾院埼玉県上尾市宮本町9−28

- イオンモール上尾院埼玉県上尾市愛宕3丁目8−1 イオンモール上尾2階

- アリオ上尾院埼玉県上尾市壱丁目367 アリオ上尾1階

- ウニクス鴻巣院埼玉県鴻巣市北新宿225−1 ウニクス鴻巣2階

- ニットーモール熊谷院埼玉県熊谷市銀座2丁目245 ニットーモール熊谷3階

- 川越駅前院埼玉県川越市脇田本町6丁目9 川越プラザビル1階

- ふじみ野院埼玉県ふじみ野市うれし野2丁目10−87 トナリエふじみ野1階

- 越谷駅前院埼玉県越谷市越ヶ谷1丁目16−6 ALCo越谷ショッピングスクエア2階

- 南越谷駅前院埼玉県越谷市南越谷1丁目19−8 吉沢第一ビル1階

- イオンモール春日部院埼玉県春日部市下柳420−1 イオンモール春日部1階

- 草加院埼玉県草加市中央1丁目6−10 モールプラザ草加1階

- 新三郷院埼玉県三郷市さつき平1丁目1−1 MEGAドン・キホーテ三郷店 地下1階