脇の下ほぐしで肩こりを改善!脇の下ほぐしのメリット・やり方を解説

日本の国民病ともいわれている「肩こり」。つらい肩こりの症状にお悩みの方が多いのではないでしょうか。

慢性的な肩こりの症状を改善へと導くためには、脇の下ほぐしが有効とされています。そこで今回は肩こりの主な原因を解説した後で、脇の下ほぐしについてご紹介しましょう。

肩こりの主な原因は何?

肩こりが慢性化していると、「私は肩こりしやすい体質だから…」と諦めてしまうかもしれません。しかし、肩こりの多くは日常生活に原因が潜んでおり、その原因を解消することで肩こりの改善につながるといわれています。

肩こりの原因を知ることが改善への第一歩となるので、まずは肩こりが起こる原因を知っておきましょう。

【肩こりの原因として考えられること】

・血行不良

・首や肩まわりの筋肉への負担

・緊張やストレス

・不良姿勢

・運動不足など

筋肉が緊張して硬くなると、その筋肉の周辺にある血管を圧迫してしまいます。その結果、血行が悪くなり、凝りを引き起こすようになります。

肩こりの場合だと、首や肩、背中などの筋肉が硬くなることで血行不良が生じ、つらいコリの症状が現れることが多いです。冷え性で血行不良が生じている場合も、肩こりになりやすいので覚えておきましょう。

首や肩、背中などの筋肉が硬くなるのは運動不足が原因として考えられます。そのほか、身体が歪むことによって筋肉のバランスが崩れ、その筋肉に過剰な負担がかかってしまったことも理由のひとつです。

肩こりの症状は、いわずもがな肩に出ることが多いですが、ひどくなると脇の下に痛みを感じることもあります。脇の下に痛みが生じる場合は、大胸筋や肩甲下筋肉が硬くなっている可能性があるため、ここにアプローチすることが肩こり改善への近道になります。

【肩こり改善】脇の下ほぐしのメリット

脇の下に痛みが生じていない場合でも、肩こりの対処法として脇の下ほぐしがおすすめです。その理由は、脇の下ほぐしが肩甲骨まわりの可動域を広げられること、血行やリンパの流れを良くすることが挙げられます。

肩甲骨まわりの可動域が広がる

肩こりは、肩甲骨の動きの鈍さが原因になることがあります。そのため、肩こり対策として肩甲骨の動きを良くすること、肩甲骨まわりの筋肉の緊張を和らげることが有効です。

脇の筋肉は肩甲骨とつながっているため、脇の下をほぐすことで肩甲骨まわりの筋肉の緊張も緩和することができます。

血行やリンパの流れが良くなる

人の身体にある血管やリンパ節は、老廃物や疲労物質を流す役割があります。筋肉が緊張して血行やリンパの流れが悪くなると肩こりの症状が現れやすくなるため、注意しなくてはいけません。

そこで、有効なのが脇の下ほぐしです。脇の下には血管やリンパ節が密集しており、脇の下をほぐすことで、老廃物や疲労物質の流れがスムーズになります。

【肩こり改善】脇の下ほぐしのやり方

肩こりを改善へと導く効果が期待できる脇の下ほぐし。ここでは、脇の下ほぐしのやり方を解説していきます。

1.脇の前側と後側を指で揉みほぐす

脇の下に反対側の手の四指を添えて、脇の前側にある親指と脇に挟んだ四指で筋肉を揉みながらほぐします。その後、親指を脇の下に、四指を脇の後ろへと位置を移動させ、同じように筋肉をつかんで揉みほぐしましょう。これを反対側も同じ要領で行います。

2.脇をつかんだ状態で肩をまわす

脇の下に四指をセットして脇の前側に親指を置き、指で筋肉を挟んだら腕をまっすぐ伸ばした状態で肩をぐるぐると大きく10回まわしましょう。

前まわしを10回したら次は後ろまわし、というように両回転させます。前後まわし終えたら反対側の脇も同様に行います。

3.脇の下を伸ばす

四つん這いの姿勢になり、右ひじを肩の真下の床につけて左腕を前方に伸ばします。その後、伸ばした左腕に体重をかけて身体を前後に20回程度揺らしてください。同じ動きを反対側もやってみましょう。

肩こりにならないための3つのポイント

肩こりは主に首や肩、背中などの筋肉に過剰な負担がかかったり、血行不良が生じたりすることで現れやすくなります。

これらは日常生活の習慣を見直すことで、肩こりの解消へとつながります。肩こりを予防するためにも、以下のことを日常生活で意識しましょう。

正しい姿勢を意識する

人の身体は、横から見たときにS字を描いたように見えるのが理想です。姿勢が悪くなると理想的なS字から崩れ、身体に歪みが生じてしまいます。

理想的なS字カーブを崩さないためにも、普段から背筋を伸ばして首と肩の筋肉をリラックスさせる姿勢を心がけましょう。

同じ姿勢が続くと身体がゆがみやすくなるので、できれば30分に1回の頻度で休息を挟みましょう。そして、休憩時には首や肩をほぐしてみてください。

運動やストレッチで筋力をつける

正しい姿勢を保つには、筋肉が必要です。とくに肩まわりや背骨まわりの筋肉、背骨を支えるインナーマッスルを鍛えることが重要になります。

これらの筋肉を鍛えるには筋トレが有効ですが、普段あまり運動をしていない方はまずストレッチやウォーキングなどを取り入れてみましょう。

日常的な癖を見直す

身体の歪みは、次に当てはまる方が起こりやすいです。

・猫背の姿勢で過ごす時間が長い

・長時間デスクワークを行っている

・筋肉を偏って使う癖がある

・長時間スマホ操作をしている

・本や漫画を長い時間読む

デスクワークが多い方は、座り方や首の傾きにも注意するようにしましょう。また、足を組む、いつも片方の肩にバッグをかける、などのように身体の使い方に偏りがある場合も身体のゆがみの原因になります。

肩こりを予防するためにも、筋肉を偏って使う癖がある方は改善に努めましょう。

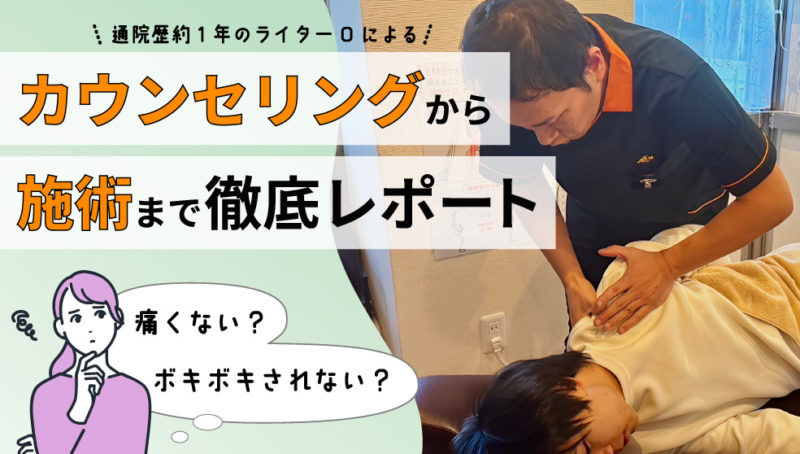

つらい肩こりの改善には「くまのみ整骨院」がおすすめ

脇の下ほぐしやセルフケアなどを行っても、肩こりの改善がみられないこともあります。そのような場合は、整骨院で施術を受けてみてはいかがでしょうか。

整骨院では、身体の構造を熟知しているプロが肩こりの原因を探りながら施術を行い、肩こりのつらい痛みを緩和します。

くまのみ整骨院では骨格調整や筋肉調整の施術を行い、肩こりのつらい痛みにアプローチしていきます。

また、施術によって肩こりの症状を緩和するだけでなく、生活習慣のアドバイスやセルフケア指導も行っているので今後の予防にも有効です。肩こりにお悩みの方は、ぜひ一度くまのみ整骨院へお問い合わせください。

なお、脇の下にしこりがある場合はほかの病気の可能性もあるため、病院の受診をおすすめします。

まとめ

肩こりは年齢や性別に関係なく現れる症状であり、日常生活のさまざまな原因によって起こります。

肩こりの改善を目指すために、まずは今回ご紹介した脇の下ほぐしをやってみてください。ほかにも正しい姿勢を心がけたり適度な運動を取り入れたりして根本原因を改善へと導き、肩こりの解消を目指しましょう。

肩こりの痛みを緩和したい、肩こりに有効なセルフケアを詳しく知りたいという方は、くまのみ整骨院にご相談ください。

東京・埼玉のくまのみ整骨院グループへのお問い合わせ

くまのみ整骨院プロデュース

Harisshu整骨院 新宿西口院

- 住所

- 〒160-0023

東京都新宿区西新宿7丁目4−5

新宿ウエストスクエアビル 6階

- 営業時間

-

平日:11:00~14:00/16:00~21:00

土曜:9:00~13:00/15:00~19:00

日曜・祝日:9:00-18:00

定休日:火曜

| 営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 11:00~14:00 | ● | - | ● | ● | ● | ▲ | ※ | ※ |

| 16:00~21:00 | ● | - | ● | ● | ● | ▲ | ※ | ※ |

▲土曜は9:00~13:00/15:00~19:00 ※日曜・祝日は9:00-18:00

くまのみ整骨院 池袋東口院

- 住所

- 〒170-0013 東京都豊島区東池袋1丁目36−1 第2Y.Hビル 2階

- 営業時間

-

平日:11:00~14:00/16:00~21:00

土曜:9:00~13:00/15:00~19:00

日曜・祝日:9:00-18:00

定休日:火曜

| 営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 11:00~14:00 | ● | - | ● | ● | ● | ▲ | ※ | ※ |

| 16:00~21:00 | ● | - | ● | ● | ● | ▲ | ※ | ※ |

▲土曜は9:00~13:00/15:00~19:00 ※日曜・祝日は9:00-18:00

くまのみ整骨院プロデュース

プレミアムボディバランス整体院 銀座院

- 住所

- 〒104-0061 東京都中央区銀座2丁目8−12 クローバー銀座ビル 4階

- 営業時間

-

平日・土曜:12:00~16:00/17:00~21:00

日曜・祝日:10:00~14:00/15:00~19:00

定休日:火曜

| 営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 12:00~16:00 | ● | - | ● | ● | ● | ● | ※ | ※ |

| 17:00~21:00 | ● | - | ● | ● | ● | ● | ※ | ※ |

※日曜・祝日は10:00~14:00/15:00~19:00

くまのみ整骨院 成増駅前院

- 住所

- 〒175-0094

東京都板橋区成増2丁目21−2 MEGAドン・キホーテ5階

- 営業時間

-

平日・土日・祝:10:00~20:00

定休日:火曜

| 営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 10:00~14:00 | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |

| 16:00~20:00 | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |

くまのみ整骨院プロデュース

Harisshu整骨院 川口駅前院

- 住所

- 〒332-0017 埼玉県川口市栄町3丁目5−15 α-アルファー川口 4階

- 営業時間

-

平日:11:00~14:30/16:30~21:00

土曜:9:00~13:00/15:00~19:00

日曜・祝日:9:00-18:00

定休日:火曜

| 営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 11:00~14:30 | ● | - | ● | ● | ● | ▲ | ※ | ※ |

| 16:30~21:00 | ● | - | ● | ● | ● | ▲ | ※ | ※ |

▲土曜は10:00~14:00/16:00~20:00 ※日曜・祝日は9:00-18:00

くまのみ整骨院 蕨川口芝院

- 住所

- 〒333-0866 埼玉県川口市芝2丁目14ー24 マミーマート川口芝店

- 営業時間

-

平日:10:00~20:00

土曜:9:00~19:00

日曜・祝日:9:00-18:00

定休日:火曜

| 営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 10:00~20:00 | ● | - | ● | ● | ● | ▲ | ※ | ※ |

▲土曜は10:00~14:00、15:00~19:00 ※日曜・祝日は9:00~18:00

くまのみ整骨院 浦和コルソ院

- 住所

- 〒330-0063 埼玉県さいたま市浦和区高砂1丁目12−1 浦和コルソ 2階

- 営業時間

-

全日:10:00-20:00

定休日:火曜

| 営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 10:00-20:00 | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |

くまのみ整骨院 北浦和駅前院

- 住所

- 〒330-0074 埼玉県さいたま市浦和区北浦和1丁目1−6

- 営業時間

-

平日:10:00~14:00/16:00~20:00

土曜:9:00~14:00/16:00~19:00

日曜・祝日:9:00-18:00

定休日:火曜

| 営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 10:00~14:00 | ● | - | ● | ● | ● | ▲ | ※ | ※ |

| 16:00~20:00 | ● | - | ● | ● | ● | ▲ | ※ | ※ |

▲土曜は9:00~14:00/16:00~19:00 ※日曜・祝日は9:00-18:00

くまのみ整骨院 武蔵浦和駅前院

- 住所

- 〒336-0027 埼玉県さいたま市南区沼影1丁目6−20 武蔵浦和ビル1階

- 営業時間

-

平日:10:00~20:00

土曜:9:00~19:00

日曜・祝日:9:00~18:00

定休日:火曜

| 営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 10:00~20:00 | ● | - | ● | ● | ● | ▲ | ※ | ※ |

▲土曜は9:00~19:00 ※日曜・祝日9:00~18:00

くまのみ整骨院 大宮駅前院

- 住所

- 〒330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町1丁目1−18 誠ビル 2階

- 営業時間

-

平日:11:00~13:30/15:30~21:00

土曜:9:00~13:00/15:00~19:00

日曜・祝日:9:00-18:00

定休日:火曜

| 営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 11:00~13:30 | ● | - | ● | ● | ● | ▲ | ※ | ※ |

| 15:30~21:00 | ● | - | ● | ● | ● | ▲ | ※ | ※ |

▲土曜は9:00~13:00/15:00~19:00 ※日曜・祝日は9:00-18:00

くまのみ整体院 大宮区天沼院

- 住所

- 〒330-0834 埼玉県さいたま市大宮区天沼町1丁目615

- 営業時間

-

平日:10:00~13:00/15:00~20:00

土曜:9:00~13:00/15:00~19:00

日曜・祝日:9:00-18:00

定休日:火曜

| 営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 10:00~13:00 | ● | - | ● | ● | ● | ▲ | ※ | ※ |

| 15:00~20:00 | ● | - | ● | ● | ● | ▲ | ※ | ※ |

▲土曜は9:00~13:00/15:00~19:00 ※日曜・祝日は9:00-18:00

くまのみ整骨院 見沼区御蔵院

- 住所

- 〒337-0033 埼玉県さいたま市見沼区御蔵75−1

- 営業時間

-

平日・土曜:9:00~12:30/15:00~19:30

日曜:8:30~12:30

祝日:9:00~18:00

定休日:火曜

| 営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 9:00~12:30 | ● | - | ● | ● | ● | ● | ▲ | ※ |

| 15:00~19:30 | ● | - | ● | ● | ● | ● | - | ※ |

▲日曜は8:30~12:30 ※祝日は9:00-18:00

くまのみ整骨院 蓮田駅前院

- 住所

- 〒349-0124 埼玉県蓮田市末広2丁目3−4

- 営業時間

-

平日:10:00~13:00/15:00~20:00

土曜:9:00~13:00/15:00~19:00

日曜・祝日:9:00-18:00

定休日:火曜

| 営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 10:00~13:00 | ● | - | ● | ● | ● | ▲ | ※ | ※ |

| 15:00~20:00 | ● | - | ● | ● | ● | ▲ | ※ | ※ |

▲土曜は9:00~13:00/15:00~19:00 ※日曜・祝日は9:00-18:00

くまのみ整骨院 久喜駅前院

- 住所

- 〒346-0003 埼玉県久喜市久喜中央1丁目15−52

- 営業時間

-

平日:10:00~13:00/15:00~20:00

土曜:9:00~13:00/15:00~19:00

日曜・祝日:9:00-18:00

定休日:火曜

| 営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 10:00~13:00 | ● | - | ● | ● | ● | ▲ | ※ | ※ |

| 15:00~20:00 | ● | - | ● | ● | ● | ▲ | ※ | ※ |

▲土曜は9:00~13:00/15:00~19:00 ※日曜・祝日は9:00-18:00

くまのみ整骨院 アリオ鷲宮院

- 住所

- 〒340-0212 埼玉県久喜市久本寺谷田7−1 アリオ鷲宮1階

- 営業時間

-

全日:10:00~20:00

定休日:火曜

| 営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 10:00~20:00 | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |

くまのみ整骨院 上尾院

- 住所

- 〒362-0036 埼玉県上尾市宮本町9−28

- 営業時間

-

平日:10:00~13:00/15:00~20:00

土曜:9:00~13:00/15:00~19:00

日曜・祝日:9:00-18:00

定休日:火曜

| 営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 10:00~13:00 | ● | - | ● | ● | ● | ▲ | ※ | ※ |

| 15:00~20:00 | ● | - | ● | ● | ● | ▲ | ※ | ※ |

▲土曜は9:00~13:00/15:00~19:00 ※日曜・祝日は9:00-18:00

くまのみ整骨院 イオンモール上尾院

- 住所

- 〒362-0034 埼玉県上尾市愛宕3丁目8−1 イオンモール上尾 2階

- 営業時間

-

全日:10:00~13:00/15:00~20:00

定休日:火曜

| 営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 10:00~13:00 | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |

| 15:00~20:00 | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |

くまのみ整骨院 アリオ上尾院

- 住所

- 〒362-0046 埼玉県上尾市壱丁目367 アリオ上尾 1階

- 営業時間

-

全日:10:00~20:00

定休日:火曜

| 営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 10:00~20:00 | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |

くまのみ整骨院 ウニクス鴻巣院

- 住所

- 〒369-0116 埼玉県鴻巣市北新宿225−1 ウニクス鴻巣 2階

- 営業時間

-

全日:10:00~13:00/15:00~20:00

定休日:火曜

| 営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 10:00~13:00 | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |

| 15:00~20:00 | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |

くまのみ整骨院 ニットーモール熊谷院

- 住所

- 〒360-0032 埼玉県熊谷市銀座2丁目245 ニットーモール熊谷 3階

- 営業時間

-

全日:10:00~20:00

定休日:火曜

| 営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 10:00~20:00 | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |

くまのみ整骨院 川越駅前院

- 住所

- 〒350-1123 埼玉県川越市脇田本町6丁目9 川越プラザビル 1階

- 営業時間

-

平日:10:00~21:00

土曜:9:00~13:00/15:00~19:00

日曜・祝日:9:00-18:00

定休日:火曜

| 営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 10:00-21:00 | ● | - | ● | ● | ● | ▲ | ※ | ※ |

▲土曜は9:00~13:00/15:00~19:00 ※日曜・祝日は9:00-18:00

くまのみ整骨院 ふじみ野院

- 住所

- 〒356-0056 埼玉県ふじみ野市うれし野2丁目10−87 トナリエふじみ野 1階

- 営業時間

-

全日:10:00~14:00/16:00~20:00

定休日:火曜

| 営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 10:00~14:00 | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |

| 16:00~20:00 | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |

くまのみ整骨院 越谷駅前院

- 住所

- 〒343-0813 埼玉県越谷市越ヶ谷1丁目16−6 ALCo越谷ショッピングスクエア 2階

- 営業時間

-

平日:10:00~13:00/15:00~20:00

土日祝:10:00~14:00/15:00~19:00

定休日:火曜

| 営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 10:00~13:00 | ● | - | ● | ● | ● | ▲ | ▲ | ▲ |

| 15:00~20:00 | ● | - | ● | ● | ● | ▲ | ▲ | ▲ |

▲土日祝は10:00~14:00/15:00~19:00

くまのみ整骨院 南越谷駅前院

- 住所

- 〒343-0845 埼玉県越谷市南越谷1丁目19−8 吉沢第一ビル 1階

- 営業時間

-

平日:10:00~13:00/15:00~20:00

土曜:9:00~13:00/15:00~19:00

日曜・祝日:9:00-18:00

定休日:火曜

| 営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 10:00~13:00 | ● | - | ● | ● | ● | ▲ | ※ | ※ |

| 15:00~20:00 | ● | - | ● | ● | ● | ▲ | ※ | ※ |

▲土曜は9:00~13:00/15:00~19:00 ※日曜・祝日は9:00-18:00

くまのみ整骨院 イオンモール春日部院

- 住所

- 〒344-0122 埼玉県春日部市下柳420−1 イオンモール春日部 1階

- 営業時間

-

平日:10:00~13:30/14:30~20:00

土日祝:10:00~14:00/15:00~19:00

定休日:火曜

| 営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 10:00~13:30 | ● | - | ● | ● | ● | ▲ | ▲ | ▲ |

| 14:30~20:00 | ● | - | ● | ● | ● | ▲ | ▲ | ▲ |

▲土日祝は10:00~14:00/15:00~19:00

くまのみ整骨院 草加院

- 住所

- 〒340-0016 埼玉県草加市中央1丁目6−10 モールプラザ草加 1階

- 営業時間

-

平日:10:00~13:00/15:00~20:00

土曜:9:00~13:00/15:00~19:00

日曜・祝日:9:00-18:00

定休日:火曜

| 営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 10:00~13:00 | ● | - | ● | ● | ● | ▲ | ※ | ※ |

| 15:00~20:00 | ● | - | ● | ● | ● | ▲ | ※ | ※ |

▲土曜は9:00~13:00/15:00~19:00 ※日曜・祝日は9:00-18:00

くまのみ整骨院 新三郷院

- 住所

- 〒341-0021 埼玉県三郷市さつき平1丁目1−1 MEGAドン・キホーテ 三郷店 B1F

- 営業時間

-

平日:10:00~13:00/15:00~20:00

土曜:9:00~13:00/15:00~19:00

日曜・祝日:9:00-18:00

定休日:火曜

| 営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 10:00~13:00 | ● | - | ● | ● | ● | ▲ | ※ | ※ |

| 15:00~20:00 | ● | - | ● | ● | ● | ▲ | ※ | ※ |

▲土曜は9:00~13:00/15:00~19:00 ※日曜・祝日は9:00-18:00

コーポレートサイト

各院へのアクセス

東京都

埼玉県

- 川口駅前院埼玉県川口市栄町3丁目5−15 α-アルファー川口4階

- 蕨川口芝院埼玉県川口市芝2丁目14ー24 マミーマート川口芝店

- 浦和コルソ院埼玉県さいたま市浦和区高砂1丁目12−1 浦和コルソ2階

- 北浦和駅前院埼玉県さいたま市浦和区北浦和1丁目1−6

- 武蔵浦和駅前院埼玉県さいたま市南区沼影1丁目6−20 武蔵浦和ビル1階

- 大宮駅前院埼玉県さいたま市大宮区桜木町1丁目1−18 誠ビル2階

- 大宮区天沼院埼玉県さいたま市大宮区天沼町1丁目615

- 見沼区御蔵院埼玉県さいたま市見沼区御蔵75−1

- 蓮田駅前院埼玉県蓮田市末広2丁目3−4

- 久喜駅前院埼玉県久喜市久喜中央1丁目15−52

- アリオ鷲宮院埼玉県久喜市久本寺谷田7−1 アリオ鷲宮1階

- 上尾院埼玉県上尾市宮本町9−28

- イオンモール上尾院埼玉県上尾市愛宕3丁目8−1 イオンモール上尾2階

- アリオ上尾院埼玉県上尾市壱丁目367 アリオ上尾1階

- ウニクス鴻巣院埼玉県鴻巣市北新宿225−1 ウニクス鴻巣2階

- ニットーモール熊谷院埼玉県熊谷市銀座2丁目245 ニットーモール熊谷3階

- 川越駅前院埼玉県川越市脇田本町6丁目9 川越プラザビル1階

- ふじみ野院埼玉県ふじみ野市うれし野2丁目10−87 トナリエふじみ野1階

- 越谷駅前院埼玉県越谷市越ヶ谷1丁目16−6 ALCo越谷ショッピングスクエア2階

- 南越谷駅前院埼玉県越谷市南越谷1丁目19−8 吉沢第一ビル1階

- イオンモール春日部院埼玉県春日部市下柳420−1 イオンモール春日部1階

- 草加院埼玉県草加市中央1丁目6−10 モールプラザ草加1階

- 新三郷院埼玉県三郷市さつき平1丁目1−1 MEGAドン・キホーテ三郷店 地下1階