鍼はなぜ効くのか?メカニズムや注意点を解説

鍼はなぜ効くのか、その理由を知らない方は多いのではないでしょうか。鍼の仕組みをきちんと理解すると、安心して施術を受けることができます。今回は、鍼の効果やメカニズム、注意点を解説します。

鍼とはどのような施術?

最初に、鍼とはどのような施術なのかを解説します。

鍼の歴史

鍼には、約2,000年以上の歴史があります。中国発祥の伝統医学で、紀元前にはすでに体系化された医学であったことが文献に残されています。

奈良時代に日本に伝えられ、江戸時代には庶民にも広まりました。このころには、鍼の学問的研究も発展したとされています。明治時代に東洋医学の勢いが衰えた際も、鍼は一般人からの支持を得て存続しました。

戦後には、現在の「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律」の原型となる法律が制定され、鍼は資格免許となります。

1970年以降、海外でも鍼が注目されるようになりました。近年は東洋医学の需要が高まり、多くの国で鍼が取り入れられています。

鍼の施術方法

鍼には施術方法や種類が複数あり、症状や目的によって使い分けます。

施術方法

鍼の主な施術方法は、下記の通りです。

・置鍼(ちしん)

骨や筋肉の位置や状態などを把握して適切な角度、深さで鍼を刺し、10分~15分程度置く方法

・電気鍼

置鍼に微弱な電流を流して施術する方法

・単刺(たんし)

1本の鍼をツボに刺しては抜いてを繰り返し、刺激を与える方法

電気鍼、単刺、置鍼の順番で刺激が強くなります。

ほかにも、鍼を刺して 上下に動かす雀啄術(じゃくたくじゅつ)や、刺した鍼を回旋させる回旋術(かいせんじゅつ)などさまざまな方法があります。

身体の状態や症状などによって施術方法を使い分けるため、「肩こりには置鍼」など、施術方法が決まっているわけではありません。

刺激に弱い場合は置鍼、強い場合は電気鍼など、自分に合った方法を選択できます。

鍼の種類

鍼の種類は、下記のように大きく3つに分けられます。

・毫鍼(ごうしん)

皮膚に刺すタイプの最も代表的な鍼。鍼管(しんかん)と呼ばれる管に入れた毫鍼の頭を、指先で軽く叩いて皮膚に刺す。

・鍉鍼(ていしん)

先端が丸まっており、皮膚に刺さない鍼。ツボや経路などに押し当てたりこすったりして刺激を与える。

・鍼シール

絆創膏のように皮膚に貼って使用する鍼。自分で簡単に貼り付けられるためさまざまな場面で使用できる。

症状や目的に合わせて施術するため、上記のように複数の種類があります。

ただし、鍼灸院や整骨院によって鍼の種類や打ち方、使用する本数などが異なる場合があります。気になる方は、鍼を受ける前に電話や公式HPで確認しましょう。

鍼はなぜ効くのか?メカニズムを解説

鍼のメカニズムは、鍼を刺したときの刺激で身体の自然治癒力を活性化させ、症状を和らげることです。

鍼を刺したときの身体へのアプローチ方法は下記の通りです。

1.身体に鍼を刺し、筋肉や細胞組織に小さな傷をつける

2.傷がついた箇所に血液が集まり、自然治癒力により修復しようとする

3.不要なものを排除して酸素や栄養を補給し、代謝が促進される

4.副交感神経が優位になり、脳や身体がリラックスする

鍼の刺激により、「異物が入ってきた」と身体が反応します。すると血行が促進されて身体中に酸素が行き渡り、肩こりや腰痛、頭痛の改善につながるのです。

また、脳内で鎮痛物質の放射が起こり、身体の痛みや不調が緩和されて気分が良くなります。自律神経のバランスも整うため、臓器のはたらきが良くなり新陳代謝が促されます。

鍼が使われる主な疾患・症状

鍼が使われる主な疾患や症状は、下記の通りです。

・肩こり、五十肩

・腰痛、ぎっくり腰

・頭痛

・顎関節の痛み

・首の痛み

・手首の痛み(腱鞘炎)

・膝痛

・筋肉痛

WHO(世界保健機構)では、鍼の効果が40以上の症状・疾患に対して確認されています。

しかし、鍼で確実に症状が改善できるとは限りません。症状の原因そのものが鍼で改善されるわけではないことを認識しておきましょう。

神経痛、リウマチ、五十肩など、症状によっては保険適用が認められる場合があります。保険適用の範囲内で鍼を受ける際は、保険を取り扱っている鍼灸院・整骨院で医師から同意書をもらいましょう。

鍼の効果を実感できるまでの期間

症状や施術の頻度、体質などにより異なりますが、鍼の効果を実感できるまでには3か月から6か月程度かかります。

鍼の効果は、刺激によって身体に反応が起きたあと、徐々に現れるのが特徴です。鍼を行った直後に効果を感じる方もいれば、数日から1か月程度で効果を実感する方もいます。

鍼の効果を得るためには、自分のペースや症状に合わせて継続的に受け続けることが大切です。

ただし、自然治癒力を活かす施術であるため、回数が多ければ良いというわけではありません。施術の頻度は症状により異なりますが、迷う場合は1週間に1回のペースを目安に受けましょう。

鍼による体質改善の効果を継続させるためには、生活習慣を見直すことも大切です。

日頃から食事の栄養バランスや睡眠の質を意識しましょう。また血流量を増やすために、運動習慣をつけるのもおすすめです。

鍼を受ける際の注意点

ここでは、鍼を受ける際の注意点を解説します。

痛みを感じる場合がある

鍼を身体に刺すと痛みが生じる場合があります。皮膚が敏感な場合や、鍼を打つ場所によっては刺激を感じることがあるためです。

鍼を打つ際は皮膚に圧をかけながら刺入するため、ある程度の痛みは抑えられます。

また、日本で用いられている鍼の鍼先は直径0.12~0.44mm、長さは30~80mm程度です。一般的な注射針の1/3以下の細さであるため、痛みを感じる方は少ないといえます。

痛みとは異なり、鍼を刺した箇所が重く感じたり、筋肉がビクンと反応したりする場合があります。これらは鍼独特の「響き」と呼ばれる現象です。

響きは筋肉のコリが強い箇所に当たった際に起こりやすく、鍼が効いているサインとして考えられています。

効果を実感しにくい人もいる

症状によりますが、1回の鍼で効果が現れる方もいれば、ほとんど効果が得られない方もいます。生まれつきの体質に左右される場合があるからです。

慢性化した疾患や老化が原因で効果が見られない場合は、定期的なケアで改善を目指す必要があります。

また、鍼で痛みの症状が緩和できたとしても、肝心の生活習慣が乱れていてはすぐに痛みがぶり返してしまうことがあります。鍼を受けるだけではなく、食事や睡眠など普段の生活習慣を整えることも大切です。

鍼を抜いたあとに出血する場合がある

鍼が血管に当たると、出血したり内出血が起こったりする場合があります。身体のなかでは、特に顔が出血しやすい部分です。

血管に弾力がないと傷つきやすい状態になるため、出血の可能性が高くなります。主に疲労やストレス、栄養不足などが原因であるため、健康状態を整えた上で鍼を受けましょう。

ただし、出血自体は悪いことではありません。血液中の悪い物質を排出したり、血流の改善を促したりする効果があります。

また、出血が起こったとしても、多くの場合は数日で治まります。万が一出血が止まらない場合は、すぐに医師へ相談しましょう。

鍼を受けたあとに副作用が出るケースもある

鍼を受けた直後から次の日にかけて、疲労感やめまい、眠気などの副作用が生じる場合があります。

鍼の代表的な副作用は下記の通りです。

・発熱、発汗

・吹き出物、ニキビ

・かゆみ

・倦怠感、眠気

・経血の増量

・頻尿

これらの副作用は「好転反応」と呼ばれ、症状が回復している途中で起こるとされています。

鍼で血流を促進して新陳代謝を高めるため、身体の変化に全身が追いつかず、上記のような反応が現れる場合があるのです。

副作用が現れやすいのは、主に鍼を初めて受ける方や施術箇所が多い方、筋肉が張りやすい方です。ほとんどの場合は1~2日で治まりますが、症状が続く場合は医師に相談しましょう。

まとめ

鍼は身体の自然治癒力を活性化させる施術方法です。身体のツボを刺激して血行を促し、肩こりや腰痛などの症状を緩和できます。

鍼を受けると、出血したり副作用が出たりする場合があります。しかし効果が現れているサインでもあるため、必要以上に心配することはありません。

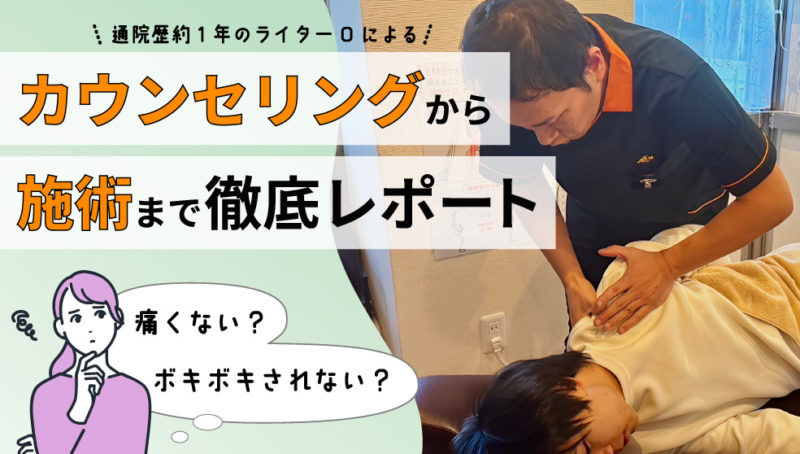

くまのみ整骨院では、鍼施術のメニューをご用意しております。肩こり・腰痛・頭痛・ぎっくり腰など、さまざまな身体の悩みに合わせて施術を行っています。リラックスして施術を受けられる環境が整っているため、鍼が初めての方や痛みが不安な方にもおすすめです。

鍼施術を検討している方は、ぜひくまのみ整骨院にご相談ください。

※は鍼メニューのお取り扱いがございません

おすすめ記事

東京・埼玉のくまのみ整骨院グループへのお問い合わせ

くまのみ整骨院プロデュース

Harisshu整骨院 新宿西口院

- 住所

- 〒160-0023

東京都新宿区西新宿7丁目4−5

新宿ウエストスクエアビル 6階

- 営業時間

-

平日:11:00~14:00/16:00~21:00

土曜:9:00~13:00/15:00~19:00

日曜・祝日:9:00-18:00

定休日:火曜

| 営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 11:00~14:00 | ● | - | ● | ● | ● | ▲ | ※ | ※ |

| 16:00~21:00 | ● | - | ● | ● | ● | ▲ | ※ | ※ |

▲土曜は9:00~13:00/15:00~19:00 ※日曜・祝日は9:00-18:00

くまのみ整骨院 池袋東口院

- 住所

- 〒170-0013 東京都豊島区東池袋1丁目36−1 第2Y.Hビル 2階

- 営業時間

-

平日:11:00~14:00/16:00~21:00

土曜:9:00~13:00/15:00~19:00

日曜・祝日:9:00-18:00

定休日:火曜

| 営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 11:00~14:00 | ● | - | ● | ● | ● | ▲ | ※ | ※ |

| 16:00~21:00 | ● | - | ● | ● | ● | ▲ | ※ | ※ |

▲土曜は9:00~13:00/15:00~19:00 ※日曜・祝日は9:00-18:00

くまのみ整骨院プロデュース

プレミアムボディバランス整体院 銀座院

- 住所

- 〒104-0061 東京都中央区銀座2丁目8−12 クローバー銀座ビル 4階

- 営業時間

-

平日・土曜:12:00~16:00/17:00~21:00

日曜・祝日:10:00~14:00/15:00~19:00

定休日:火曜

| 営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 12:00~16:00 | ● | - | ● | ● | ● | ● | ※ | ※ |

| 17:00~21:00 | ● | - | ● | ● | ● | ● | ※ | ※ |

※日曜・祝日は10:00~14:00/15:00~19:00

くまのみ整骨院 成増駅前院

- 住所

- 〒175-0094

東京都板橋区成増2丁目21−2 MEGAドン・キホーテ5階

- 営業時間

-

平日・土日・祝:10:00~20:00

定休日:火曜

| 営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 10:00~14:00 | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |

| 16:00~20:00 | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |

くまのみ整骨院プロデュース

Harisshu整骨院 川口駅前院

- 住所

- 〒332-0017 埼玉県川口市栄町3丁目5−15 α-アルファー川口 4階

- 営業時間

-

平日:11:00~14:30/16:30~21:00

土曜:9:00~13:00/15:00~19:00

日曜・祝日:9:00-18:00

定休日:火曜

| 営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 11:00~14:30 | ● | - | ● | ● | ● | ▲ | ※ | ※ |

| 16:30~21:00 | ● | - | ● | ● | ● | ▲ | ※ | ※ |

▲土曜は10:00~14:00/16:00~20:00 ※日曜・祝日は9:00-18:00

くまのみ整骨院 蕨川口芝院

- 住所

- 〒333-0866 埼玉県川口市芝2丁目14ー24 マミーマート川口芝店

- 営業時間

-

平日:10:00~20:00

土曜:9:00~19:00

日曜・祝日:9:00-18:00

定休日:火曜

| 営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 10:00~20:00 | ● | - | ● | ● | ● | ▲ | ※ | ※ |

▲土曜は10:00~14:00、15:00~19:00 ※日曜・祝日は9:00~18:00

くまのみ整骨院 浦和コルソ院

- 住所

- 〒330-0063 埼玉県さいたま市浦和区高砂1丁目12−1 浦和コルソ 2階

- 営業時間

-

全日:10:00-20:00

定休日:火曜

| 営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 10:00-20:00 | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |

くまのみ整骨院 北浦和駅前院

- 住所

- 〒330-0074 埼玉県さいたま市浦和区北浦和1丁目1−6

- 営業時間

-

平日:10:00~14:00/16:00~20:00

土曜:9:00~14:00/16:00~19:00

日曜・祝日:9:00-18:00

定休日:火曜

| 営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 10:00~14:00 | ● | - | ● | ● | ● | ▲ | ※ | ※ |

| 16:00~20:00 | ● | - | ● | ● | ● | ▲ | ※ | ※ |

▲土曜は9:00~14:00/16:00~19:00 ※日曜・祝日は9:00-18:00

くまのみ整骨院 武蔵浦和駅前院

- 住所

- 〒336-0027 埼玉県さいたま市南区沼影1丁目6−20 武蔵浦和ビル1階

- 営業時間

-

平日:10:00~20:00

土曜:9:00~19:00

日曜・祝日:9:00~18:00

定休日:火曜

| 営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 10:00~20:00 | ● | - | ● | ● | ● | ▲ | ※ | ※ |

▲土曜は9:00~19:00 ※日曜・祝日9:00~18:00

くまのみ整骨院 大宮駅前院

- 住所

- 〒330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町1丁目1−18 誠ビル 2階

- 営業時間

-

平日:11:00~13:30/15:30~21:00

土曜:9:00~13:00/15:00~19:00

日曜・祝日:9:00-18:00

定休日:火曜

| 営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 11:00~13:30 | ● | - | ● | ● | ● | ▲ | ※ | ※ |

| 15:30~21:00 | ● | - | ● | ● | ● | ▲ | ※ | ※ |

▲土曜は9:00~13:00/15:00~19:00 ※日曜・祝日は9:00-18:00

くまのみ整体院 大宮区天沼院

- 住所

- 〒330-0834 埼玉県さいたま市大宮区天沼町1丁目615

- 営業時間

-

平日:10:00~13:00/15:00~20:00

土曜:9:00~13:00/15:00~19:00

日曜・祝日:9:00-18:00

定休日:火曜

| 営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 10:00~13:00 | ● | - | ● | ● | ● | ▲ | ※ | ※ |

| 15:00~20:00 | ● | - | ● | ● | ● | ▲ | ※ | ※ |

▲土曜は9:00~13:00/15:00~19:00 ※日曜・祝日は9:00-18:00

くまのみ整骨院 見沼区御蔵院

- 住所

- 〒337-0033 埼玉県さいたま市見沼区御蔵75−1

- 営業時間

-

平日・土曜:9:00~12:30/15:00~19:30

日曜:8:30~12:30

祝日:9:00~18:00

定休日:火曜

| 営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 9:00~12:30 | ● | - | ● | ● | ● | ● | ▲ | ※ |

| 15:00~19:30 | ● | - | ● | ● | ● | ● | - | ※ |

▲日曜は8:30~12:30 ※祝日は9:00-18:00

くまのみ整骨院 蓮田駅前院

- 住所

- 〒349-0124 埼玉県蓮田市末広2丁目3−4

- 営業時間

-

平日:10:00~13:00/15:00~20:00

土曜:9:00~13:00/15:00~19:00

日曜・祝日:9:00-18:00

定休日:火曜

| 営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 10:00~13:00 | ● | - | ● | ● | ● | ▲ | ※ | ※ |

| 15:00~20:00 | ● | - | ● | ● | ● | ▲ | ※ | ※ |

▲土曜は9:00~13:00/15:00~19:00 ※日曜・祝日は9:00-18:00

くまのみ整骨院 久喜駅前院

- 住所

- 〒346-0003 埼玉県久喜市久喜中央1丁目15−52

- 営業時間

-

平日:10:00~13:00/15:00~20:00

土曜:9:00~13:00/15:00~19:00

日曜・祝日:9:00-18:00

定休日:火曜

| 営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 10:00~13:00 | ● | - | ● | ● | ● | ▲ | ※ | ※ |

| 15:00~20:00 | ● | - | ● | ● | ● | ▲ | ※ | ※ |

▲土曜は9:00~13:00/15:00~19:00 ※日曜・祝日は9:00-18:00

くまのみ整骨院 アリオ鷲宮院

- 住所

- 〒340-0212 埼玉県久喜市久本寺谷田7−1 アリオ鷲宮1階

- 営業時間

-

全日:10:00~20:00

定休日:火曜

| 営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 10:00~20:00 | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |

くまのみ整骨院 上尾院

- 住所

- 〒362-0036 埼玉県上尾市宮本町9−28

- 営業時間

-

平日:10:00~13:00/15:00~20:00

土曜:9:00~13:00/15:00~19:00

日曜・祝日:9:00-18:00

定休日:火曜

| 営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 10:00~13:00 | ● | - | ● | ● | ● | ▲ | ※ | ※ |

| 15:00~20:00 | ● | - | ● | ● | ● | ▲ | ※ | ※ |

▲土曜は9:00~13:00/15:00~19:00 ※日曜・祝日は9:00-18:00

くまのみ整骨院 イオンモール上尾院

- 住所

- 〒362-0034 埼玉県上尾市愛宕3丁目8−1 イオンモール上尾 2階

- 営業時間

-

全日:10:00~13:00/15:00~20:00

定休日:火曜

| 営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 10:00~13:00 | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |

| 15:00~20:00 | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |

くまのみ整骨院 アリオ上尾院

- 住所

- 〒362-0046 埼玉県上尾市壱丁目367 アリオ上尾 1階

- 営業時間

-

全日:10:00~20:00

定休日:火曜

| 営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 10:00~20:00 | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |

くまのみ整骨院 ウニクス鴻巣院

- 住所

- 〒369-0116 埼玉県鴻巣市北新宿225−1 ウニクス鴻巣 2階

- 営業時間

-

全日:10:00~13:00/15:00~20:00

定休日:火曜

| 営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 10:00~13:00 | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |

| 15:00~20:00 | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |

くまのみ整骨院 ニットーモール熊谷院

- 住所

- 〒360-0032 埼玉県熊谷市銀座2丁目245 ニットーモール熊谷 3階

- 営業時間

-

全日:10:00~20:00

定休日:火曜

| 営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 10:00~20:00 | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |

くまのみ整骨院 川越駅前院

- 住所

- 〒350-1123 埼玉県川越市脇田本町6丁目9 川越プラザビル 1階

- 営業時間

-

平日:10:00~21:00

土曜:9:00~13:00/15:00~19:00

日曜・祝日:9:00-18:00

定休日:火曜

| 営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 10:00-21:00 | ● | - | ● | ● | ● | ▲ | ※ | ※ |

▲土曜は9:00~13:00/15:00~19:00 ※日曜・祝日は9:00-18:00

くまのみ整骨院 ふじみ野院

- 住所

- 〒356-0056 埼玉県ふじみ野市うれし野2丁目10−87 トナリエふじみ野 1階

- 営業時間

-

全日:10:00~14:00/16:00~20:00

定休日:火曜

| 営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 10:00~14:00 | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |

| 16:00~20:00 | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |

くまのみ整骨院 越谷駅前院

- 住所

- 〒343-0813 埼玉県越谷市越ヶ谷1丁目16−6 ALCo越谷ショッピングスクエア 2階

- 営業時間

-

平日:10:00~13:00/15:00~20:00

土日祝:10:00~14:00/15:00~19:00

定休日:火曜

| 営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 10:00~13:00 | ● | - | ● | ● | ● | ▲ | ▲ | ▲ |

| 15:00~20:00 | ● | - | ● | ● | ● | ▲ | ▲ | ▲ |

▲土日祝は10:00~14:00/15:00~19:00

くまのみ整骨院 南越谷駅前院

- 住所

- 〒343-0845 埼玉県越谷市南越谷1丁目19−8 吉沢第一ビル 1階

- 営業時間

-

平日:10:00~13:00/15:00~20:00

土曜:9:00~13:00/15:00~19:00

日曜・祝日:9:00-18:00

定休日:火曜

| 営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 10:00~13:00 | ● | - | ● | ● | ● | ▲ | ※ | ※ |

| 15:00~20:00 | ● | - | ● | ● | ● | ▲ | ※ | ※ |

▲土曜は9:00~13:00/15:00~19:00 ※日曜・祝日は9:00-18:00

くまのみ整骨院 イオンモール春日部院

- 住所

- 〒344-0122 埼玉県春日部市下柳420−1 イオンモール春日部 1階

- 営業時間

-

平日:10:00~13:30/14:30~20:00

土日祝:10:00~14:00/15:00~19:00

定休日:火曜

| 営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 10:00~13:30 | ● | - | ● | ● | ● | ▲ | ▲ | ▲ |

| 14:30~20:00 | ● | - | ● | ● | ● | ▲ | ▲ | ▲ |

▲土日祝は10:00~14:00/15:00~19:00

くまのみ整骨院 草加院

- 住所

- 〒340-0016 埼玉県草加市中央1丁目6−10 モールプラザ草加 1階

- 営業時間

-

平日:10:00~13:00/15:00~20:00

土曜:9:00~13:00/15:00~19:00

日曜・祝日:9:00-18:00

定休日:火曜

| 営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 10:00~13:00 | ● | - | ● | ● | ● | ▲ | ※ | ※ |

| 15:00~20:00 | ● | - | ● | ● | ● | ▲ | ※ | ※ |

▲土曜は9:00~13:00/15:00~19:00 ※日曜・祝日は9:00-18:00

くまのみ整骨院 新三郷院

- 住所

- 〒341-0021 埼玉県三郷市さつき平1丁目1−1 MEGAドン・キホーテ 三郷店 B1F

- 営業時間

-

平日:10:00~13:00/15:00~20:00

土曜:9:00~13:00/15:00~19:00

日曜・祝日:9:00-18:00

定休日:火曜

| 営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 10:00~13:00 | ● | - | ● | ● | ● | ▲ | ※ | ※ |

| 15:00~20:00 | ● | - | ● | ● | ● | ▲ | ※ | ※ |

▲土曜は9:00~13:00/15:00~19:00 ※日曜・祝日は9:00-18:00

コーポレートサイト

各院へのアクセス

東京都

埼玉県

- 川口駅前院埼玉県川口市栄町3丁目5−15 α-アルファー川口4階

- 蕨川口芝院埼玉県川口市芝2丁目14ー24 マミーマート川口芝店

- 浦和コルソ院埼玉県さいたま市浦和区高砂1丁目12−1 浦和コルソ2階

- 北浦和駅前院埼玉県さいたま市浦和区北浦和1丁目1−6

- 武蔵浦和駅前院埼玉県さいたま市南区沼影1丁目6−20 武蔵浦和ビル1階

- 大宮駅前院埼玉県さいたま市大宮区桜木町1丁目1−18 誠ビル2階

- 大宮区天沼院埼玉県さいたま市大宮区天沼町1丁目615

- 見沼区御蔵院埼玉県さいたま市見沼区御蔵75−1

- 蓮田駅前院埼玉県蓮田市末広2丁目3−4

- 久喜駅前院埼玉県久喜市久喜中央1丁目15−52

- アリオ鷲宮院埼玉県久喜市久本寺谷田7−1 アリオ鷲宮1階

- 上尾院埼玉県上尾市宮本町9−28

- イオンモール上尾院埼玉県上尾市愛宕3丁目8−1 イオンモール上尾2階

- アリオ上尾院埼玉県上尾市壱丁目367 アリオ上尾1階

- ウニクス鴻巣院埼玉県鴻巣市北新宿225−1 ウニクス鴻巣2階

- ニットーモール熊谷院埼玉県熊谷市銀座2丁目245 ニットーモール熊谷3階

- 川越駅前院埼玉県川越市脇田本町6丁目9 川越プラザビル1階

- ふじみ野院埼玉県ふじみ野市うれし野2丁目10−87 トナリエふじみ野1階

- 越谷駅前院埼玉県越谷市越ヶ谷1丁目16−6 ALCo越谷ショッピングスクエア2階

- 南越谷駅前院埼玉県越谷市南越谷1丁目19−8 吉沢第一ビル1階

- イオンモール春日部院埼玉県春日部市下柳420−1 イオンモール春日部1階

- 草加院埼玉県草加市中央1丁目6−10 モールプラザ草加1階

- 新三郷院埼玉県三郷市さつき平1丁目1−1 MEGAドン・キホーテ三郷店 地下1階