土踏まずが痛い原因は足底腱膜炎?セルフチェックや対処法を解説

「土踏まずが痛い」と感じている場合、偏平足や足底腱膜炎(足底筋膜炎)の可能性があります。どちらも足裏に痛みを感じるため自分では判断しにくく、どのように対処すれば良いのか悩まれる方が多いでしょう。

そこで今回は、土踏まずが痛い原因や足底腱膜炎のセルフチェック方法、足底腱膜炎の痛みの和らげ方などを解説します。

土踏まずが痛い原因は?

土踏まずが痛い原因としては「偏平足」と「足底腱膜炎」の2つの要因が考えられます。ここでは、ふたつの症状を詳しく解説するため、どちらに当てはまりそうか考えてみてください。

偏平足

偏平足とは、土踏まずを形成するアーチが低いもしくはアーチがまったくない状態の足のことです。

偏平足になると内くるぶしの下あたりに痛みを感じ始めることが多く、土踏まずがなくなるとともに歩行に支障をきたす可能性があります。

偏平足の詳しい原因や対処法については、以下の記事で紹介しているので、ぜひ参考にしてみてください。

「扁平足になる原因は発症時期によって異なる|予防対策と治療法」

足底腱膜炎(足底筋膜炎)

足底腱膜炎(足底筋膜炎)とは、足裏の筋肉に負荷がかかって炎症・小さな断裂が繰り返すことで起きる症状です。

特に歩き始めや立ち上がるときに痛みを感じやすく、歩いているうちに症状が軽くなっていく特徴があります。

土踏まずが慢性的に痛い場合や、歩き始めや立ち上がりのときに痛みがあれば、足底腱膜炎かもしれません。

主な原因として、長時間の立ち仕事やスポーツなどで、足底腱膜に繰り返し負荷がかかることがあげられます。

ほかにも、靴のサイズが合っておらず足に負荷がかかっている人や、加齢などで筋力が低下している人も発症するおそれがあります。

もしかして足底腱膜炎?自宅でできるセルフチェック方法

「歩き始めに痛みを感じる」「足に負担がかかっている自覚がある」など、足底腱膜炎かもしれないと思われる方は、セルフチェックしてみましょう。

自宅でできるセルフチェックとして、以下3ステップの方法があります。

1.片足を反対の足の膝に乗せる

2.乗せた足の親指を足の甲側へ反らす

3.指で足裏や踵を押し、痛みを確認する

これらを実践してみて土踏まずや踵に痛みを感じるようであれば、足底腱膜炎になっている可能性が考えられます。

もうひとつのセルフチェック方法として、以下のようなものもあります。

1.平らな場所で両足を平行にして立つ

2.踵を床に着けてゆっくりとしゃがむ

しゃがむ際にバランスを崩しそうになったり、痛みを感じたりする場合、足底腱膜炎を発症しているかもしれません。

足底腱膜炎の痛みを和らげる方法

足底腱膜炎の痛みを和らげる手段として、5つの方法があります。

ストレッチのような運動や生活改善だけで改善するケースもあるので、足裏が痛む場合は、ぜひ試してみてください。

湯船に浸かって足を温める

湯船に浸かって足を温めると、筋肉が柔らかくなり足底筋膜炎の痛みが和らぐ可能性があります。

足底腱膜炎は筋肉や関節が固く柔軟性を失っている状態のため、冷えてしまうと余計に固くなり悪化してしまうことがあります。

日頃からシャワーだけで済ませている方は、湯船に浸かってしっかりと身体を温めましょう。

冬場はもちろん、夏場でも冷房で身体が冷えている場合もあるため、レッグウォーマーやブランケット、貼るカイロなど、冷えを防ぐのもポイントです。

ふくらはぎ・足首をマッサージする

ふくらはぎ・足首をマッサージして、筋肉の緊張状態をほぐすことも有効な手段です。

足を動かすのに重要な役割を持つふくらはぎの筋肉は、足底腱膜とも比較的近い位置にあるため、マッサージでほぐすと足底腱膜炎の痛みを和らげる効果が期待できます。

これは足首の筋肉も同様で、ふくらはぎとあわせて優しく動かしてマッサージしてみましょう。

ただし強いマッサージはかえって筋肉を緊張させてしまうため、悪化するおそれがあります。痛みを感じない程度の強さで、少しずつ継続的に行いましょう。

ふくらはぎ・足底をストレッチする

ふくらはぎ・足底のストレッチをして、筋肉の柔軟性を高めるのも痛みの緩和につながります。

ふくらはぎや足裏の筋肉が固くなると足底にかかるストレスが増えるため、周りの筋肉や腱も含めてストレッチをすることがおすすめです。

ふくらはぎのストレッチは以下の手順で行いましょう。

1.前後に足を開く

2.両足の踵を床につけた状態で、片膝をゆっくり曲げる

3.反対の足のふくらはぎを伸ばす

壁を押しながら行うと、後ろの足に体重がかかりやすく効果的です。

次に、足底のストレッチの手順を紹介します。

1.片方の手で踵を持ち、つま先の方ももう一方の手で持つ

2.足の踵から足首にかけてゆっくり反らす

10回を1セットで、1日3セット以上が目標です。

痛みを感じない程度の強さで、ふくらはぎ・足裏を伸ばして筋肉の柔軟性の向上を目指します。

ストレッチは自宅で簡単にできるセルフケアなので、お風呂上りや就寝前などに習慣的に行ってみてください。

インソールで足への負担を軽減させる

インソールを使用して、足への負担を軽減させるのもひとつの手です。

足底腱膜炎は長時間の立ち仕事やスポーツなど、足への負担により発症するケースがあるため、インソールでの負担軽減は改善・予防の両方で役立ちます。

インソールの中でも、アーチサポート機能のあるタイプがおすすめです。

足裏のアーチを補助して、土踏まずや足裏への衝撃を抑えてくれるため、着地や踏み込んだときの痛みを軽減してくれます。

またクッション性に優れた靴を選んだり、足にぴったりと合う靴を選んだりと、足への負担がかかりにくい靴を選ぶこともポイントです。

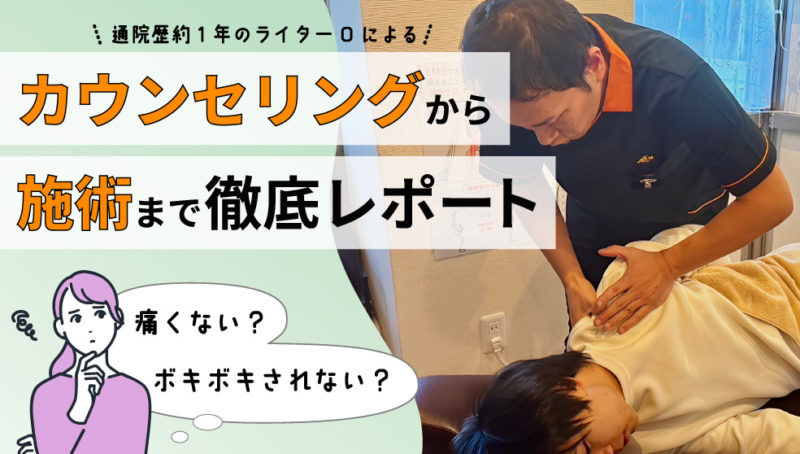

整体院・整骨院を受ける

自宅での改善策では効果を実感できない場合は、整体院・整骨院を受けてみる方法もあります。

整体院・整骨院は、お客様の身体の状態を把握した上で最適な施術を提供するため、足底筋膜炎の原因を突き止めた上で適切な対処を行うことができます。

足底腱膜炎は自宅での対処でも改善する可能性はありますが、正しい改善方法が行えているのか、適切な方法なのか素人には正確な判断が難しいでしょう。

プロに改善をお願いしたい場合は「くまのみ整骨院」にお任せください。身体に負荷を書けない施術で、お客様の痛みを緩和いたします。

足底腱膜炎を予防するには?

足底腱膜炎を予防するためには、普段の生活の中での対策が大切です。2つの予防法を紹介します。

歩き方を意識する

意識的に大きな歩幅でしっかり足を上げて歩き、足の筋肉を鍛えることが大切です。

普段から歩く習慣がない人が突然運動すると、足底筋膜炎になりやすい傾向があります。

例えばすり足で歩いたり、小さい歩幅で歩いたりしていると、足裏の筋肉が衰えやすくなります。

日常的に歩き方を意識して、足裏の筋肉が衰えないよう鍛えることを習慣化して、足底腱膜炎になりにくい身体を目指しましょう。

テーピングしておく

テーピングで足裏のクッション機能を補助して、衝撃を吸収しやすくしましょう。

足裏のアーチ構造が崩れてしまうと、地面からの衝撃を吸収できず足底腱膜炎になりやすい傾向にあります。

4本のテーピングで以下の手順でアーチを作ってあげると、足裏のクッション機能を補助する効果が期待できます。

1.足首を90度に保つ

2.足の甲には巻かないよう注意しながら、1本目は親指の付け根から小指の付け根まで、横一文字にテープを巻く

3.2本目は親指の下から斜めに踵まで伸ばし、踵の外側を回ってスタート位置に戻る

4.3本目は小指の下からスタートし、2本目とクロスするよう斜めに踵まで伸ばして、踵の外側を回ってスタート位置に戻る

5.4本目は中指の下から踵の外側を回って、スタート位置に戻る

ポイントは、2〜4本目のテープが踵の後ろですべて重なるようにし、テープがアキレス腱にかからないようにすることです。

まとめ

土踏まずが痛い原因として、偏平足や足底腱膜炎などが最初に考えられます。

足底腱膜炎の場合は慢性的な土踏まずの痛みや歩き始め、立ち上がりの痛みなどの症状があります。

土踏まずの痛みが改善しない場合は「くまのみ整骨院」にご相談ください。くまのみ整骨院では、お客様の身体の不調を丁寧にヒアリングした上で、一人ひとりに合った施術で痛みにアプローチします。

東京・埼玉のくまのみ整骨院グループへのお問い合わせ

くまのみ整骨院プロデュース

Harisshu整骨院 新宿西口院

- 住所

- 〒160-0023

東京都新宿区西新宿7丁目4−5

新宿ウエストスクエアビル 6階

- 営業時間

-

平日:11:00~14:00/16:00~21:00

土曜:9:00~13:00/15:00~19:00

日曜・祝日:9:00-18:00

定休日:火曜

| 営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 11:00~14:00 | ● | - | ● | ● | ● | ▲ | ※ | ※ |

| 16:00~21:00 | ● | - | ● | ● | ● | ▲ | ※ | ※ |

▲土曜は9:00~13:00/15:00~19:00 ※日曜・祝日は9:00-18:00

くまのみ整骨院 池袋東口院

- 住所

- 〒170-0013 東京都豊島区東池袋1丁目36−1 第2Y.Hビル 2階

- 営業時間

-

平日:11:00~14:00/16:00~21:00

土曜:9:00~13:00/15:00~19:00

日曜・祝日:9:00-18:00

定休日:火曜

| 営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 11:00~14:00 | ● | - | ● | ● | ● | ▲ | ※ | ※ |

| 16:00~21:00 | ● | - | ● | ● | ● | ▲ | ※ | ※ |

▲土曜は9:00~13:00/15:00~19:00 ※日曜・祝日は9:00-18:00

くまのみ整骨院プロデュース

プレミアムボディバランス整体院 銀座院

- 住所

- 〒104-0061 東京都中央区銀座2丁目8−12 クローバー銀座ビル 4階

- 営業時間

-

平日・土曜:12:00~16:00/17:00~21:00

日曜・祝日:10:00~14:00/15:00~19:00

定休日:火曜

| 営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 12:00~16:00 | ● | - | ● | ● | ● | ● | ※ | ※ |

| 17:00~21:00 | ● | - | ● | ● | ● | ● | ※ | ※ |

※日曜・祝日は10:00~14:00/15:00~19:00

くまのみ整骨院 成増駅前院

- 住所

- 〒175-0094

東京都板橋区成増2丁目21−2 MEGAドン・キホーテ5階

- 営業時間

-

平日・土日・祝:10:00~20:00

定休日:火曜

| 営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 10:00~14:00 | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |

| 16:00~20:00 | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |

くまのみ整骨院プロデュース

Harisshu整骨院 川口駅前院

- 住所

- 〒332-0017 埼玉県川口市栄町3丁目5−15 α-アルファー川口 4階

- 営業時間

-

平日:11:00~14:30/16:30~21:00

土曜:9:00~13:00/15:00~19:00

日曜・祝日:9:00-18:00

定休日:火曜

| 営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 11:00~14:30 | ● | - | ● | ● | ● | ▲ | ※ | ※ |

| 16:30~21:00 | ● | - | ● | ● | ● | ▲ | ※ | ※ |

▲土曜は10:00~14:00/16:00~20:00 ※日曜・祝日は9:00-18:00

くまのみ整骨院 蕨川口芝院

- 住所

- 〒333-0866 埼玉県川口市芝2丁目14ー24 マミーマート川口芝店

- 営業時間

-

平日:10:00~20:00

土曜:9:00~19:00

日曜・祝日:9:00-18:00

定休日:火曜

| 営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 10:00~20:00 | ● | - | ● | ● | ● | ▲ | ※ | ※ |

▲土曜は10:00~14:00、15:00~19:00 ※日曜・祝日は9:00~18:00

くまのみ整骨院 浦和コルソ院

- 住所

- 〒330-0063 埼玉県さいたま市浦和区高砂1丁目12−1 浦和コルソ 2階

- 営業時間

-

全日:10:00-20:00

定休日:火曜

| 営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 10:00-20:00 | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |

くまのみ整骨院 北浦和駅前院

- 住所

- 〒330-0074 埼玉県さいたま市浦和区北浦和1丁目1−6

- 営業時間

-

平日:10:00~14:00/16:00~20:00

土曜:9:00~14:00/16:00~19:00

日曜・祝日:9:00-18:00

定休日:火曜

| 営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 10:00~14:00 | ● | - | ● | ● | ● | ▲ | ※ | ※ |

| 16:00~20:00 | ● | - | ● | ● | ● | ▲ | ※ | ※ |

▲土曜は9:00~14:00/16:00~19:00 ※日曜・祝日は9:00-18:00

くまのみ整骨院 武蔵浦和駅前院

- 住所

- 〒336-0027 埼玉県さいたま市南区沼影1丁目6−20 武蔵浦和ビル1階

- 営業時間

-

平日:10:00~20:00

土曜:9:00~19:00

日曜・祝日:9:00~18:00

定休日:火曜

| 営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 10:00~20:00 | ● | - | ● | ● | ● | ▲ | ※ | ※ |

▲土曜は9:00~19:00 ※日曜・祝日9:00~18:00

くまのみ整骨院 大宮駅前院

- 住所

- 〒330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町1丁目1−18 誠ビル 2階

- 営業時間

-

平日:11:00~13:30/15:30~21:00

土曜:9:00~13:00/15:00~19:00

日曜・祝日:9:00-18:00

定休日:火曜

| 営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 11:00~13:30 | ● | - | ● | ● | ● | ▲ | ※ | ※ |

| 15:30~21:00 | ● | - | ● | ● | ● | ▲ | ※ | ※ |

▲土曜は9:00~13:00/15:00~19:00 ※日曜・祝日は9:00-18:00

くまのみ整体院 大宮区天沼院

- 住所

- 〒330-0834 埼玉県さいたま市大宮区天沼町1丁目615

- 営業時間

-

平日:10:00~13:00/15:00~20:00

土曜:9:00~13:00/15:00~19:00

日曜・祝日:9:00-18:00

定休日:火曜

| 営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 10:00~13:00 | ● | - | ● | ● | ● | ▲ | ※ | ※ |

| 15:00~20:00 | ● | - | ● | ● | ● | ▲ | ※ | ※ |

▲土曜は9:00~13:00/15:00~19:00 ※日曜・祝日は9:00-18:00

くまのみ整骨院 見沼区御蔵院

- 住所

- 〒337-0033 埼玉県さいたま市見沼区御蔵75−1

- 営業時間

-

平日・土曜:9:00~12:30/15:00~19:30

日曜:8:30~12:30

祝日:9:00~18:00

定休日:火曜

| 営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 9:00~12:30 | ● | - | ● | ● | ● | ● | ▲ | ※ |

| 15:00~19:30 | ● | - | ● | ● | ● | ● | - | ※ |

▲日曜は8:30~12:30 ※祝日は9:00-18:00

くまのみ整骨院 蓮田駅前院

- 住所

- 〒349-0124 埼玉県蓮田市末広2丁目3−4

- 営業時間

-

平日:10:00~13:00/15:00~20:00

土曜:9:00~13:00/15:00~19:00

日曜・祝日:9:00-18:00

定休日:火曜

| 営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 10:00~13:00 | ● | - | ● | ● | ● | ▲ | ※ | ※ |

| 15:00~20:00 | ● | - | ● | ● | ● | ▲ | ※ | ※ |

▲土曜は9:00~13:00/15:00~19:00 ※日曜・祝日は9:00-18:00

くまのみ整骨院 久喜駅前院

- 住所

- 〒346-0003 埼玉県久喜市久喜中央1丁目15−52

- 営業時間

-

平日:10:00~13:00/15:00~20:00

土曜:9:00~13:00/15:00~19:00

日曜・祝日:9:00-18:00

定休日:火曜

| 営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 10:00~13:00 | ● | - | ● | ● | ● | ▲ | ※ | ※ |

| 15:00~20:00 | ● | - | ● | ● | ● | ▲ | ※ | ※ |

▲土曜は9:00~13:00/15:00~19:00 ※日曜・祝日は9:00-18:00

くまのみ整骨院 アリオ鷲宮院

- 住所

- 〒340-0212 埼玉県久喜市久本寺谷田7−1 アリオ鷲宮1階

- 営業時間

-

全日:10:00~20:00

定休日:火曜

| 営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 10:00~20:00 | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |

くまのみ整骨院 上尾院

- 住所

- 〒362-0036 埼玉県上尾市宮本町9−28

- 営業時間

-

平日:10:00~13:00/15:00~20:00

土曜:9:00~13:00/15:00~19:00

日曜・祝日:9:00-18:00

定休日:火曜

| 営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 10:00~13:00 | ● | - | ● | ● | ● | ▲ | ※ | ※ |

| 15:00~20:00 | ● | - | ● | ● | ● | ▲ | ※ | ※ |

▲土曜は9:00~13:00/15:00~19:00 ※日曜・祝日は9:00-18:00

くまのみ整骨院 イオンモール上尾院

- 住所

- 〒362-0034 埼玉県上尾市愛宕3丁目8−1 イオンモール上尾 2階

- 営業時間

-

全日:10:00~13:00/15:00~20:00

定休日:火曜

| 営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 10:00~13:00 | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |

| 15:00~20:00 | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |

くまのみ整骨院 アリオ上尾院

- 住所

- 〒362-0046 埼玉県上尾市壱丁目367 アリオ上尾 1階

- 営業時間

-

全日:10:00~20:00

定休日:火曜

| 営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 10:00~20:00 | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |

くまのみ整骨院 ウニクス鴻巣院

- 住所

- 〒369-0116 埼玉県鴻巣市北新宿225−1 ウニクス鴻巣 2階

- 営業時間

-

全日:10:00~13:00/15:00~20:00

定休日:火曜

| 営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 10:00~13:00 | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |

| 15:00~20:00 | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |

くまのみ整骨院 ニットーモール熊谷院

- 住所

- 〒360-0032 埼玉県熊谷市銀座2丁目245 ニットーモール熊谷 3階

- 営業時間

-

全日:10:00~20:00

定休日:火曜

| 営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 10:00~20:00 | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |

くまのみ整骨院 川越駅前院

- 住所

- 〒350-1123 埼玉県川越市脇田本町6丁目9 川越プラザビル 1階

- 営業時間

-

平日:10:00~21:00

土曜:9:00~13:00/15:00~19:00

日曜・祝日:9:00-18:00

定休日:火曜

| 営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 10:00-21:00 | ● | - | ● | ● | ● | ▲ | ※ | ※ |

▲土曜は9:00~13:00/15:00~19:00 ※日曜・祝日は9:00-18:00

くまのみ整骨院 ふじみ野院

- 住所

- 〒356-0056 埼玉県ふじみ野市うれし野2丁目10−87 トナリエふじみ野 1階

- 営業時間

-

全日:10:00~14:00/16:00~20:00

定休日:火曜

| 営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 10:00~14:00 | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |

| 16:00~20:00 | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |

くまのみ整骨院 越谷駅前院

- 住所

- 〒343-0813 埼玉県越谷市越ヶ谷1丁目16−6 ALCo越谷ショッピングスクエア 2階

- 営業時間

-

平日:10:00~13:00/15:00~20:00

土日祝:10:00~14:00/15:00~19:00

定休日:火曜

| 営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 10:00~13:00 | ● | - | ● | ● | ● | ▲ | ▲ | ▲ |

| 15:00~20:00 | ● | - | ● | ● | ● | ▲ | ▲ | ▲ |

▲土日祝は10:00~14:00/15:00~19:00

くまのみ整骨院 南越谷駅前院

- 住所

- 〒343-0845 埼玉県越谷市南越谷1丁目19−8 吉沢第一ビル 1階

- 営業時間

-

平日:10:00~13:00/15:00~20:00

土曜:9:00~13:00/15:00~19:00

日曜・祝日:9:00-18:00

定休日:火曜

| 営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 10:00~13:00 | ● | - | ● | ● | ● | ▲ | ※ | ※ |

| 15:00~20:00 | ● | - | ● | ● | ● | ▲ | ※ | ※ |

▲土曜は9:00~13:00/15:00~19:00 ※日曜・祝日は9:00-18:00

くまのみ整骨院 イオンモール春日部院

- 住所

- 〒344-0122 埼玉県春日部市下柳420−1 イオンモール春日部 1階

- 営業時間

-

平日:10:00~13:30/14:30~20:00

土日祝:10:00~14:00/15:00~19:00

定休日:火曜

| 営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 10:00~13:30 | ● | - | ● | ● | ● | ▲ | ▲ | ▲ |

| 14:30~20:00 | ● | - | ● | ● | ● | ▲ | ▲ | ▲ |

▲土日祝は10:00~14:00/15:00~19:00

くまのみ整骨院 草加院

- 住所

- 〒340-0016 埼玉県草加市中央1丁目6−10 モールプラザ草加 1階

- 営業時間

-

平日:10:00~13:00/15:00~20:00

土曜:9:00~13:00/15:00~19:00

日曜・祝日:9:00-18:00

定休日:火曜

| 営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 10:00~13:00 | ● | - | ● | ● | ● | ▲ | ※ | ※ |

| 15:00~20:00 | ● | - | ● | ● | ● | ▲ | ※ | ※ |

▲土曜は9:00~13:00/15:00~19:00 ※日曜・祝日は9:00-18:00

くまのみ整骨院 新三郷院

- 住所

- 〒341-0021 埼玉県三郷市さつき平1丁目1−1 MEGAドン・キホーテ 三郷店 B1F

- 営業時間

-

平日:10:00~13:00/15:00~20:00

土曜:9:00~13:00/15:00~19:00

日曜・祝日:9:00-18:00

定休日:火曜

| 営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 10:00~13:00 | ● | - | ● | ● | ● | ▲ | ※ | ※ |

| 15:00~20:00 | ● | - | ● | ● | ● | ▲ | ※ | ※ |

▲土曜は9:00~13:00/15:00~19:00 ※日曜・祝日は9:00-18:00

コーポレートサイト

各院へのアクセス

東京都

埼玉県

- 川口駅前院埼玉県川口市栄町3丁目5−15 α-アルファー川口4階

- 蕨川口芝院埼玉県川口市芝2丁目14ー24 マミーマート川口芝店

- 浦和コルソ院埼玉県さいたま市浦和区高砂1丁目12−1 浦和コルソ2階

- 北浦和駅前院埼玉県さいたま市浦和区北浦和1丁目1−6

- 武蔵浦和駅前院埼玉県さいたま市南区沼影1丁目6−20 武蔵浦和ビル1階

- 大宮駅前院埼玉県さいたま市大宮区桜木町1丁目1−18 誠ビル2階

- 大宮区天沼院埼玉県さいたま市大宮区天沼町1丁目615

- 見沼区御蔵院埼玉県さいたま市見沼区御蔵75−1

- 蓮田駅前院埼玉県蓮田市末広2丁目3−4

- 久喜駅前院埼玉県久喜市久喜中央1丁目15−52

- アリオ鷲宮院埼玉県久喜市久本寺谷田7−1 アリオ鷲宮1階

- 上尾院埼玉県上尾市宮本町9−28

- イオンモール上尾院埼玉県上尾市愛宕3丁目8−1 イオンモール上尾2階

- アリオ上尾院埼玉県上尾市壱丁目367 アリオ上尾1階

- ウニクス鴻巣院埼玉県鴻巣市北新宿225−1 ウニクス鴻巣2階

- ニットーモール熊谷院埼玉県熊谷市銀座2丁目245 ニットーモール熊谷3階

- 川越駅前院埼玉県川越市脇田本町6丁目9 川越プラザビル1階

- ふじみ野院埼玉県ふじみ野市うれし野2丁目10−87 トナリエふじみ野1階

- 越谷駅前院埼玉県越谷市越ヶ谷1丁目16−6 ALCo越谷ショッピングスクエア2階

- 南越谷駅前院埼玉県越谷市南越谷1丁目19−8 吉沢第一ビル1階

- イオンモール春日部院埼玉県春日部市下柳420−1 イオンモール春日部1階

- 草加院埼玉県草加市中央1丁目6−10 モールプラザ草加1階

- 新三郷院埼玉県三郷市さつき平1丁目1−1 MEGAドン・キホーテ三郷店 地下1階